Willkommen in der

Planckwelt

X17 und das Dunkle Elektron

9.

Interview in Hannover

IZ:

Ein neues Teilchen mit dem Namen X17 ruft

weltweite Aufmerksamkeit hervor, ein Jahrzehnt nach dem Nachweis des Higgsbosons am LHC. Das Higgs-Boson

zerfiel innerhalb von 10^-22s u.a. in zwei Photonen. Deren Zerfall in Elektron

und Positronpaare

wurde von den Detektoren im Winkel von 180 ° nachgewiesen. Das Standardmodell ist jetzt mit dem Higgs-Boson komplett. Die Suche nach den ersten Teilchen

der Supersymmetrie war bis jetzt ergebnislos.

Wie ist es jetzt zu dem Hype um das Teilchen X17 als ein lang ersehntes

neues Teilchen seit 2012 gekommen?

Autor:

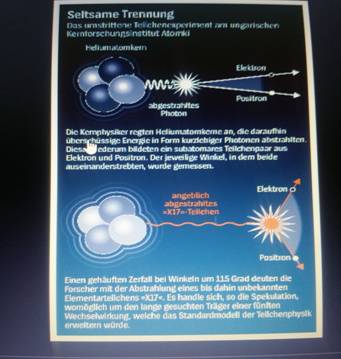

Am kernphysikalischen Institut Atomki der

Akademischen Wissenschaften in Ungarn wurde Lithium-7 mit Protonen beschossen.

Das entstandene angeregte radioaktive Beryllium-8 sendete Gammastrahlung aus,

die in Elektron- und Positronpaare

zerfiel. Eine besonders starke zusätzliche Emission wurde beim Winkel 140° beobachtet. Das ist eine

Anomalie, die mit dem Standardmodell nicht erklärt werden kann. Der

Ablenkwinkel von 140 ° zwischen Elektronen und Positronen kann nur mit einem

neuen kurzlebigen Teilchen mit einer Masse von 17 MeV erklärt werden. Die ersten Versuchsergebnisse

in 2016 wurden nicht ernst genommen und auf Messfehler

zurückgeführt. Als beim Zerfall von radioaktiven Heliumkernen-4, die durch den

Beschuss von Tritium entstanden, ebenfalls ein kurzlebiges Teilchen mit der

Masse von 17 MeV detektiert wurde, begann nach der

Veröffentlichung des ungarischen Teams am Atomki der Hype um das X17. Dieses Teilchen zerfiel

in Elektron- und Positronpaare im Winkel von

115°. Jetzt wurde auch am CERN die Jagd

nach dem X17 eröffnet. Der Detektor LHCb wird zur Zeit umgebaut. Erste Ergebnisse wird

2023 erwartet.

Bildquelle: Spiegel

IZ:

Ist das X17 ein Teilchen oder ein Boson, das auf eine 5. Kraft hinweist? Ist das X17 ein Teilchen des

Standardmodells?

Autor:

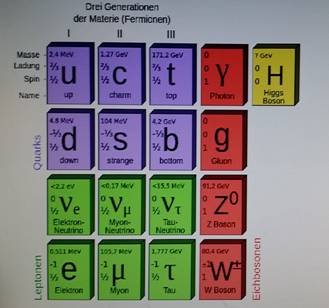

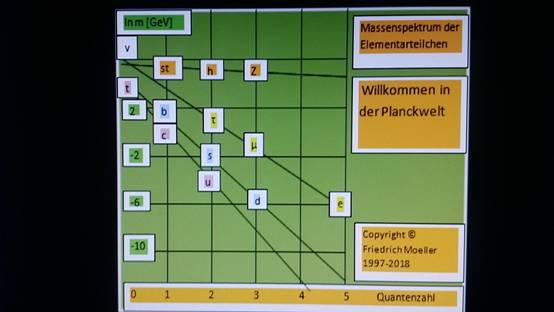

Im Standardmodell können die Massen der Elementarteilchen zwar gemessen werden,

ihre Werte können aber allgemein nicht erklärt und berechnet werden. Im rechten

Diagramm haben die logarithmisch aufgetragenen Massen die Quantenzahlen 0,1,2,3,5. Die Massen der Quarks und geladenen

Leptonen haben auf den 4 Geraden mit

unterschiedlichen Rotationswinkeln gleiche Abstände. Sie sind

skalensymmetrisch. Die Familienzahlen sind Quantenzahlen. Im Standardmodell

wird die Gravitation gegenüber der elektromagnetischen Kraft vernachlässigt.

Beim Proton und Elektron ist das Verhältnis 10^-36 ist. Wasserstoffatome ziehen sich am Rande der Galaxien durch die Gravitation

deshalb zu Wasserstoffwolken zusammen, weil sich die anderen Ladungen durch die

Erhaltungssätze aufheben. Wasserstoffwolken verdichten sich durch die Gravitation

zu Sternen.

Die Rotationswinkel der 4 Geraden sind nicht beliebig sondern durch

die SO(4)- Symmetrie festgelegt. Die SO(4)-Symmetrie enthält eine 3D-Rotation

und eine Translation in Form eines

Ellipsoids.

Für die massiven Eichbosonen gilt beim Vakuumerwartungswert v=246 GeV :

H Z m

= v e^ ( -e°/3 n ) n = 2,3

Für die geladenen Leptonen gilt :

τ μ e m = v e^(+ e^-2/3 –e

n ) n=2,3,5

Für das hypothetische X17 – Teilchen gilt:

X17 m= 2 v e^( + e^-2/3 - e n ) n= 4

Für die Quarks gilt:

b s d m = v

e^ ( -1/3

- e²/2 n

) n = 1,2,3

t c u m

= v e^ ( -1/3 -2 e²/3

n

) n

= 0,1,2

Die Familienzahlen sind Quantenzahlen .

Die Rotationswinkel der Geraden sind eine

Funktion der Eulerschen

Zahl e ab. Die Geraden sind längs der ln

m –Achse verschoben.

Bosonen, Quarks und geladene Leptonen haben damit unterschiedliche Vakuumerwartungswerte. Erstaunlicherweise ist

bei den geladenen Leptonen die Quantenzahl 4 nicht

besetzt. Sie entspricht einer Masse von 7.8 MeV . Zusammen mit dem

Antiteilchen erhalten wir eine Ruhemasse

von 15.6 MeV, die zusammen mit der kinetischen

Energie der Masse des X17 nahekommt. Das obige Diagramm (Quelle: Spiegel ) zeigt die seltsame Trennung der beiden

unterschiedlichen Prozesse. Das angeregte Heliumatom

strahlt Gamma-Strahlung ab. Die Photonen zerfallen anschließend in Elektron-

und Positronpaare. Der Winkel ist mit dem

Standardmodell vereinbar. In einem millionstel der

Fälle wird erst das X17 – Teilchen abgestrahlt, das dann im Winkel von 115 °

in Elektron- und Positron – Paare

zerfällt. Der Strahlwinkel 115° kann durch das Standardmodell nicht erklärt

werden. Das ist das eigentliche Problem!

IZ:

Ist das F17 ein neues Teilchen oder ist es das Dunkle Boson

als Träger einer 5. Kraft, wie es das

Team von Atomki behauptet?

Autor:

Das Photon ist ein Boson

und das Austauschteilchen der elektromagnetischen Kraft. Mit der typischen

Frequenz wechselt es ohne Ruhemasse zwischen negativer und positiver

elektrischer Ladung. Das Z-Boson ist neben den beiden elektrisch geladenen W-Bosonen

ein Austauschteilchen der schwachen Kraft. Wegen der kurzen Reichweite hat es ein Ruhemasse von 91 GeV und wird

auch schweres oder Dunkles Photon genannt.

Damit haben wir aber noch keinen Bezug zur Dunklen Materie und zu einer 5. Kraft. Wir können das F17 auch als einen angeregten

Übergangszustand ansehen, der aus einem Teilchen mit der 15 mal größeren Masse

des Elektrons und dem entsprechenden

Anti-Teilchens besteht und Exziton genannt wird. Nach

kurzer Zeit zerfällt das Exziton in ein Elektron und

ein Positron, die von den Detektoren

erfasst werden. Wie können mit dem Exziton die

unterschiedlichen Abstrahlwinkel 140 ° und 115° erklärt werden

? Die Gammastrahlung breitet sich

mit der Lichtgeschwindigkeit c aus. Für Teilchen mit einer Masse gilt hingegen

v<c . Wir hatten vor 100 Jahren ein ähnliches

Problem mit der Energie- und Impulserhaltung bei der schwachen Wechselwirkung.

Damals postulierte Pauli ein neues Teilchen, das Neutrino, das später auch

nachgewiesen werden konnte. Die Berechnung im Rahmen des Standardmodells mX17 = 2 v

e^( e^-2/3 – 4

e ) legt

nahe, dass das X17 ein Exziton ist. Die Masse des negativ geladenen Teilchens des Exzitons liegt zwischen der Masse des Myons und der Masse

des Elektrons und gehorcht der Skalensymmetrie. Für den zum Strahlwinkel 115°

gehörenden Impuls wird das massive kurzlebige Exziton

benötigt. Es stellt sich jetzt die spannende Frage: Gibt es das 4. geladene Lepton ? Gibt es das Dunkle Elektron ?

Abweichungen von der Universalität der Leptonen

beim Zerfall des Tauons und das abweichende

magnetische Moment des Myons sind mit dem Standardmodell nicht zu erklären. Auch sie geben einen

Hinweis auf ein 4. geladenes Lepton.

IZ:

Das Exziton ist ein außergewöhnliches Teilchen und

besteht aus zwei Teilchen mit kurzzeitig getrennten Ladungen und ist eine alternative Erklärung für das

X17 Teilchen. Gibt es für das Exziton ein

anschauliches Beispiel aus der Natur.

Autor:

Das Exziton existiert für die kurze Zeit von 10^-15

s. Mit neu entwickelter

Laser-Flashtechnik werden in diesem Zeitraum auch biochemische Prozesse

verfolgt. Auf diese Weise wird die Photosynthese besser verstanden. Das auf das grüne Chlorophyll auftreffende

Sonnenlicht erzeugt ein Exziton. Innerhalb von 10^-15 s muss das Elektron dem

Reaktionszentrum zugeführt werden. Findet das Elektron das Reaktionszentrum

nicht, vereinigt sich das Elektron mit dem Positron, dem Antielektron, und die

auftreffende Sonnenenergie kann von der Pflanze nicht genutzt werden. In der

Natur erzeugt jedes Photon ein Exciton und daraus

entsteht ein Elektron, das chemisch für die Zuckersynthese gespeichert

wird. Das ist ein Wirkungsgrad von 100

%. Mit unserer Photovoltaik auf

Silizium-Basis sind wir bei 20 %. Die

Natur bedient sich der Quantenmechanik.

Für die Zeit von 10^-15 s ist das Elektron nicht nur ein Teilchen

sondern verhält sich auch wie eine Wahrscheinlichkeitswelle. Es ist gleichzeitig an verschiedenen Orten

und natürlich auch über dem

Reaktionszentrum. Das ist ein

schönes Beispiel für ein Exciton.

IZ:

Was hat das X17 mit der Dunklen Materie zu tun ?

Autor:

Die Existenz der Dunklen Materie ist unbestritten. Kann sie mit den

Elementarteilchen des Standardmodells erklärt werden, oder benötigen wir neue

Teilchen jenseits des Standardmodells? Die Hoffnung, mit dem LHC erste

supersymmetrische Teilchen zu finden, ist inzwischen gering geworden. Das ist

derzeit eines der großen Rätsel der Physik.

Viel Forschungsgeld steht hierfür zur Verfügung. Im Gespräch ist der Future Circular Collider (FCC) , der nächste Teilchenbeschleuniger mit einer Umfangslänge

von 100 km. Die Bewegung der Sterne

inmitten der Wasserstoffwolken am Rande der Galaxis weichen

vom Gravitationsgesetz Newtons ab. Das Gesetz stellte Newton auf, als er vor

der wütenden Pest in London auf das Land flüchtete. Die Geschwindigkeit der Wasserstoffwolken und der

Sterne ist so groß, dass sie eigentlich

aufgrund der hohen Fliehkraft ins All geschleudert werden müssten. Die Wasserstoffatome müssen 4 bis 6 Mal so

schwer sein, um die Gravitation zu erzeugen,

die die Sterne auf ihrer beobachteten Bahn hält. Diese Gravitation wird der Dunklen Materie

zugesprochen. Würde Wasserstoff aus den Quarks und dem Lepton

der 2. Familie {ccs µ} bestehen, wäre er 4 mal so schwer wie

normaler Wasserstoff und würde die Gravitation erzeugen, die der Dunklen

Materie zugeschrieben wird. Am LHC wurde 2017 das Xi-Teilchen

mit zwei schweren charm-Quarks {ccu++}

nachgewiesen. Wenn es am LHC gelingen

sollte, auch das Xi-Teilchen {ccd+} zu erzeugen,

erhielten wir ein dunkles Proton und damit einen dunklen

Wasserstoffkern. Wir bräuchten dann

keine neuen exotischen Teilchen für die Dunkle Materie.

IZ:

Das sind interessante Gedanken zur Dunklen Materie, die die 2. Teilchenfamilie

mit einbezieht. Die 2. Teilchenfamilie unterscheidet sich von der 1.

Teilchenfamilie, die wir kennen, nur durch die unterschiedlichen Massen. Wir

können das X17- Teilchen als Exziton, bestehend aus

einem Dunklen Elektron und einem Dunklen Anti-Elektron, in die Struktur der

Massen des Standardmodells einordnen.

Dunkle Materie besteht aus Xi-Teilchen, die

wir als schwere Protonen aus den Quarks der 2. Familie auffassen können und

einem eingefangenen Dunklen Elektron. Wie lässt sich das mit den ultrakurzen

Lebensdauern der Teilchen unter den Laborbedingungen des LHC vereinbaren?

Autor:

Der LHC arbeitet bei den tiefen Temperaturen der supraleitenden Magneten. Die

Sterne am Galaxienrand sind von heißen Gaswolken umgeben. Das Röntgenteleskop

des Satelliten Planck hat

Gastemperaturen von über einer Million

°K gemessen. Bei dieser Temperatur kann

Dunkler Wasserstoff durchaus existieren. Unsere Phantasie wird immer noch

beflügelt von der Zerstrahlung von

Materie und Antimaterie, von Wasserstoff

und Antiwasserstoff. Die Suche nach Antimaterie auf der ISS hat außer einigen Tausend Positronen

keinerlei Hinweise auf Antiwasserstoff gebracht. Am CERN konnte Antiwasserstoff nur mit großem

Aufwand erzeugt werden. Starke Magnetfelder mussten die wenigen Moleküle von

der Behälterwand fernhalten. Die Dunkle

Materie bringt eine neue Perspektive.

Steht uns mit der Erzeugung von Dunklem Wasserstoff, mit dem Speichern

und dem kontrollierten Zerfall des Dunklen Wasserstoffs in normalen Wasserstoff

eine neue Energiequelle zur Verfügung ?

IZ:

In Zusammenhang mit dem X17 Teilchen wird immer wieder von der 5. Kraft

gesprochen. Gibt es eine 5. Naturkraft, zusätzlich zur Gravitationskraft, zur

elektromagnetischen Kraft und den beiden Kernkräften.

Autor:

Es gibt diese 5. Naturkraft und diese 5. Kraft hält uns zur

Zeit weltweit in Atem. Diese

Kraft müssen wir verstehen, wenn wir sie bekämpfen wollen und müssen. Eine

Kraft beruht immer auf einer Polarität. Beim Virus ist das die Polarität

zwischen polarisiertes Licht linksdrehende und rechtsdrehende asymmetrische Kohlenstoffverbindungen.

Wenn wir die Symmetrie dieser Kraft verstehen, dann gewinnen wir Zeit, die wir für den Kampf so dringend

benötigen.

Gibt es die

Urkraft?

copyright © Friedrich Moeller 1997-2020 email:

f.moeller@necnet.de